Четко·4 апреля 2017 г.

Долгое время нас кормили мифами, что советское оружие было самыми прогрессивным и совершенным, ведь в противном случае как бы СССР стал одним из победителей Второй Мировой войны? Но после развала Союза всплыли новые факты и оказалось, что советское оружие, мало того, что не было самым совершенным, так еще и не являлось в полной мере «отечественным».

Ситуацию с вооружением в Советском Союзе в довоенное время можно охарактеризовать как «гнать количество в ущерб качеству». Несмотря на то, что огромное число заводов работало исключительно на армию, конечный результат оставлял желать лучшего. Неэффективная социалистическая экономика, значительная технологическая отсталость приводили к значительному проценту брака и систематическому невыполнения плана.

Например, Наркомат Боеприпасов (НКБ) должен был выпустить в 1940 году 5,7 млн железных гильз вместо латунных артиллерийских. Не отработав технологический процесс, НКБ изготовил за 9 месяцев всего 1 млн 117 тыс. железных гильз, из которых 963 тыс. пошли в брак, то есть процент отбраковки превысил 86,2%. И это лишь один пример.

На самом деле, такая ситуация наблюдалась по многим производствам. К слабой технической оснащенности заводов, неспособных выпускать качественный продукт, добавлялась и неудовлетворительная работа инженерных отделов, проектировавших отдельные компоненты конечного изделия. Так, осенью 1942 года американские инженеры оценивали конструкцию одного из советских Т-34. Выводы были категоричные: «Проверили воздухоочиститель. Только саботажник мог сконструировать подобное устройство. Фильтр с механической точки зрения изготовлен крайне примитивно: в местах точечной электросварки металл прожжён, что ведет к вытеканию масла».

Сборка танков Т-34-76 на заводе в Нижнем Тагиле.

В то же время, нельзя не отметить, что некоторые образцы и компоненты вооружения были достаточно прогрессивными на то время. Но в целом стремление советских гениев инженерной мысли к инновациям на фоне общей технологической отсталости СССР приводило к тому, что советская промышленность производила некий аналог «титановой лопаты с ручкой из соломы»: некоторые компоненты вроде как задуманы очень хорошо, однако нормально копать такой лопатой невозможно. Примечательно, что к концу войны качество советского вооружения заметно повысилось. Тому способствовали несколько факторов. Во-первых, советские конструкторы смогли более тщательно выявить недостатки своих изделий на основе имевшегося боевого опыта. Во-вторых, свою лепту в совершенствование внесли иностранные специалисты. В-третьих, поставки огромного числа высокотехнологических американских и британских станков и различных материалов по ленд-лизу позволили заметно поднять качество производства на советских заводах. Об этом наглядно свидетельствует история совершенствования танка Т-34, самого массового и легендарного танка II-й Мировой войны.

Советский танк Т-34-85

Необходимо заметить, что под легендарной «тридцатьчетверкой», дошедшей до Берлина, подразумевается танк Т-34-85, и именно эта версия установлена в виде мемориала на многих постаментах в городах и селах. Однако Т-34-85 начали серийно производить лишь в 1944 году, а в войну с Германией Советский Союз вступил с танком Т-34-76, который и принял на себе основную тяжесть жестоких боев, в том числе и на Курской дуге. От Т-34-85 этот танк отличался меньшей башней, менее мощным вооружением, а также множеством инженерных и производственных дефектов.

Советский танк Т-34-76

Если говорить о технической стороне Т-34-76, то среди важнейших достоинств — высокая удельная мощность двигателя, рациональные углы наклона брони, мощное (на то время) вооружение, большой запас хода, малое удельное давление на грунт. Сюда же можно добавить простоту конструкции, облегчавшую массовое производство Т-34, их обслуживание и ремонт в полевых условиях. Вместе с тем, специалисты называют сразу целый перечень недостатков, которые, как правило, отсутствовали в немецких и американских танках. Например, отсутствие продувки ствола после выстрела и недостаточная вентиляция боевого отделения приводила после нескольких выстрелов к заполнению башни пороховыми газами, от которых заряжающий мог потерять сознание. В первой версии «тридцатьчетверки» не было вращающегося основания, поэтому заряжающий при повороте башни вынужден был семенить ногами по боеукладке. Отсутствие радиосвязи между советскими танками приводило к уменьшению эффективности применения самого танка. Если к началу войны большинство немецких танков было радиофицировано, то советские машины вовсе не имели радиосвязи либо, в лучшем случае, имели только приёмники (передатчик был лишь на командирском танке). Отвратительно была выполнена и трансмиссия. Коробка перемены передач поначалу не имела синхронизации с ведущим валом, поэтому для переключения передачи приходилось использовать кувалду (которая находилась под рукой механика-водителя), либо регулировать скорость изменением оборотов двигателя.

В Т-34 был установлен прогрессивный высокоэкономичный дизель авиационного типа В-2. Применение дизельного двигателя должно было обеспечить меньшую пожароопасность в сравнении с бензиновым. Но как показали боевые действия, пары солярки под воздействием высоких температур, возникающих при попадании снаряда, взрываются и горят не хуже бензина. Кроме того, снова сыграла свою негативную роль инженерная «близорукость». Дело в том, что на Т-34 топливные баки были расположены прямо в боевом отделении, что приводило к неизбежности пожара при попадании туда снаряда. В то же время на германском T-III топливные баки разместили в моторном отсеке, который был отделен от боевого отделения противопожарной перегородкой.

Бой вслепую

Но один из самых главных недостатков Т-34-76 — слабая обзорность из башни танка. Экипаж просто не видел, что творится вокруг. А ведь кто раньше увидел врага — тот быстрее поразил цель. Кроме того, из-за тесноты башни, унаследованной от танка БТ, командиру приходилось исполнять обязанности наводчика, поскольку в башне помещались только двое: заряжающий и командир. Из-за этого наблюдение за полем боя на время прицеливания прерывалось, а в это время всякое могло произойти. В воспоминаниях немецких танкистов такая проблема Т-34 упоминается достаточно часто, поскольку на поле боя она приводила к катастрофическим последствиям для советских танков. Об этом можно судить из воспоминаний Р. Риббентропа (сына министра иностранных дел Германии Иоахима Риббентропа), воевавшего на T-IV под Прохоровкой. Немецкий танк, находившийся в самой гуще советских танков, вел по ним огонь, подбив при этом 14 целей, но так и не был обнаружен советскими танкистами. «Потери моей роты оказались на удивление невысокими. Полностью были потеряны лишь те две машины, гибель которых я видел в самом начале боя. В двух остальных ротах полностью потерянных машин не было. В нашей полосе обороны было больше сотни подбитых русских танков».

Удивительно, но о том, что «легендарный» Т-34 содержит множество врожденных детских болезней, военные знали еще до войны. В мае 1941 года генералитет настаивал на снятии машины с производства и создании нового танка с лобовым бронированием корпуса и башни толщиной 60 мм; торсионной подвеской; увеличенным диаметром погона башни и командирской башенкой с круговым обзором. Но дело тормозилось проблемами с отработкой дизеля. При том что и дизель В-2 в Т-34 был крайне надежен. Небольшой ресурс хода приводил к тому, что до войны танки Т-34 ставили в консервацию, стараясь сохранить ресурс, а экипажи обучали на БТ-7 или даже устаревшем Т-26. В результате к началу войны было подготовлено не более 150 экипажей для танков Т-34. После начала войны обучиться в короткий срок на новую машину не предоставлялось возможным. Поэтому высокие потери Т-34 обусловлены, в том числе, и неумелыми действиями экипажа.

Через два года после начала войны мнение советских танкистов о Т-34 не изменилось, об этом можно судить по письму командующего 5-й гвардейской танковой армией П. Ротмистрова к Г. Жукову в августе 1943 года: «...Приходится с горечью констатировать, что наша танковая техника, если не считать введение на вооружение самоходных установок СУ-122 и СУ-152, за годы войны не дала ничего нового, а имевшие место недочёты на танках первого выпуска, как то: несовершенство трансмиссионной группы (главный фрикцион, коробка перемены передач и бортовые фрикционы), крайне медленный и неравномерный поворот башни, исключительно плохая видимость и теснота размещения экипажа, являются не полностью устранёнными и на сегодня...».

Заокеанские рекомендации

Из-за неудовлетворительных технически характеристик Т-34 советское руководство обратилось за помощью в модернизации танка к США. В декабре 1941 года танк Т-34 был передан американцам для всесторонних испытаний и разработки рекомендаций по усовершенствованию.

После тщательных испытаний Т-34 на Абердинском полигоне американские специалисты сделали очень неприятные выводы. «Средний танк T-34, после пробега в 343 км, полностью вышел из строя, его дальнейший ремонт невозможен.

Водозащита корпуса Т-34 недостаточная, в сильные дожди в танк через щели натекает много воды, что ведет к выходу из строя электрооборудования. Сварка бронеплит корпуса Т-34 грубая и небрежная. Мехобработка деталей, за редким исключением, очень плохая. Все механизмы танка требуют слишком много настроек и регулировок». Еще более удивила американских экспертов трансмиссия. Как оказалось, она была в точности скопирована с устаревшей американской конструкции, разработанной еще в 1920-е годы. Общий вывод звучал безапеляционно: “Мы считаем, что со стороны русского конструктора, поставившего такую трансмиссию в танк, была проявлена нечеловеческая жестокость по отношению к водителям». А ведь в США был отправлен не рядовой танк, а один из пяти специально собранных «эталонных» Т-34. В результате американцы предложили СССР множество собственных технологий для модернизации Т-34. С весны 1943 года на Т-34 начали устанавливать модернизированную КПП, что существенно облегчило работу механика-водителя. В том же году на все танки стали устанавливать вполне современные радиостанции 9Р и переговорные устройства ТПУ-3бис.”

Одна из проблем советского вооружения была в том, что даже в случае появления прогрессивных инженерных разработок технологическая отсталость производства в СССР просто не позволяла реализовать их на практике. Например, завод № 183 в Нижнем Тагиле, крупнейший производитель танков во время войны, не смог перейти на выпуск Т-34-85, поскольку не было оборудования для обработки зубчатого венца башни диаметром 1600 мм. Чтобы освоить производство, СССР попросил доставить по ленд-лизу новые карусельные станки из Великобритании и США. И такие случаи были распространены повсеместно. Один американский инженер, посетивший в конце 1945 года Сталинградский тракторный завод, обнаружил, что около половины станков на данном предприятии были поставлена по ленд-лизу. Кстати, помимо станков, по ленд-лизу поставляли и готовое вооружение. Из США в СССР доставили 7057 танков и САУ, из Британии и Канады — 5480. О боевых возможностях американских танков М4 «Шерман» свидетельствует тот факт, что ленд-лизовские машины поступали на вооружение только гвардейских дивизий.

Также по ленд-лизу поступило свыше 15 тыс. американских самолетов, а также около 3,5 тыс. британских. К концу Второй Мировой войны американские машины Р-39N и Р-39Q являлись основными истребителями, которые СССР получал по ленд-лизу. Именно на истребителе Р-39N «Airacobra» легендарный советский ас Александр Покрышкин уничтожил свыше полусотни вражеских самолетов.

Сказать, что «легендарная тридцатьчетверка» была лучшим танком Второй Мировой — означало бы сильно приукрасить ситуацию. По сути Т-34 представлял собой «сборную солянку» из узлов и агрегатов, скопированных с зарубежных прототипов конца 20-х — начала 30-х годов ХХ века. Например, ходовая часть — от американского танка «Кристи», двигатель — копия BMW-VI, который немцы ставили на бипланы ещё в середине 20-х«, многие другие агрегаты "заимствованы" у британцев и итальянцев. К устаревшим, с технологической точки зрения, компонентам надо также добавить ужасающе низкое качество производства.

Пехота на борту танка Т-34-85

Сборка Т-34-85 на Челябинском танковом заводе

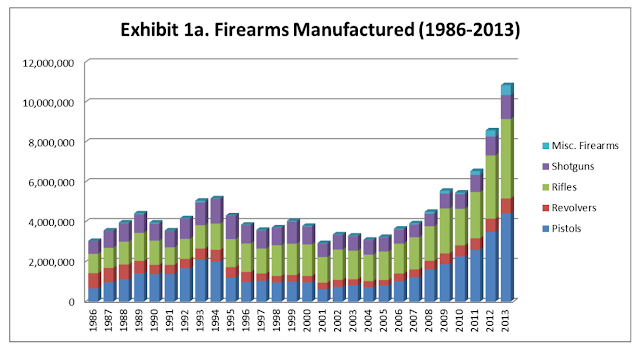

И все же Т-34 стал самым массовым советским танком WWII после американского танка М4 «Шерман» 49 234 единиц (не считая танков канадского производства). Военная промышленность СССР выпустила столько танков, что у Германии не хватило на них снарядов. Его простая и бюджетная конструкция позволила производить эти машины высокими темпами и в огромных количествах. Всего за годы войны было выпущено свыше 35 тыс. Т-34, в то время как всех модификаций немецкого Т-IV в Германии собрали менее 9 тыс. История создания и совершенствования «тридцатьчетверки» повторяет, за редкими исключениями, историю всего советского оружия. Ущербная социалистическая экономика, технологическая отсталость и слабая мотивация инженерного и рабочего персонала на заводах и в КБ приводили к тому, что выпускаемое вооружение было нетехнологическим, низкого качества, а сама конструкция заимствовались у каких-либо устаревших зарубежных прототипов. И только огромное число выпускаемого вооружения, помощь по ленд-лизу, а также беспримерный героизм рядовых бойцов помогли в победе над врагом.